La valériane - Valeriana officinalis L. s.l.

Valeriana officinalis[Zoom...] | Valeriana officinalis L. (Valérianacées) est une plante herbacée présente dans toute l'Europe. L'espèce, polymorphe et comportant plusieurs sous-espèces, se caractérise par sa tige, creuse et cannelée, ses feuilles très découpées et ses inflorescences de petites fleurs blanches à roses, zygomorphes. |

Les parties utilisées sont les « organes souterrains séchés, entiers ou fragmentés de Valeriana officinalis L. s.l., comprenant le rhizome entouré des racines et les stolons ». L'aspect est hétérogène : fragments de rhizome gris brun clair à gris jaunâtre. Racines fines, de même couleur, plus ou moins cylindriques (1-3 mm × 1 cm), cassantes, à section claire. Forte odeur désagréable.

Au microscope, la poudre de valériane est assez peu caractéristique. On retiendra :

-

les poils absorbants

-

les grains d'amidon (selon le montage)

-

des fragments de parenchyme peu spécifiques en vue transversale ou longitudinale

Certaines autres espèces du genre Valeriana sont utilisées de par le monde, souvent dans les mêmes indications. On notera par exemple la valériane des Indes, Valeriana wallichii DC. , issue de la médecine ayurvédique et parfois rencontrée en France hors du circuit pharmaceutique. Difficile à discerner, elle est d'une teinte légèrement plus foncée et contient généralement plus de gros fragments de rhizome.

Huile essentielle : monoterpènes dont bornéol et acétate de bornyle ; sesquiterpènes volatils dont valérénal, valéranone, alcool kessylique)

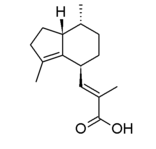

acide valérénique | Sesquiterpènes non volatils (acide valérénique, acétoxyvalérénique). La teneur en ces dernier composés peut atteindre près de 1% et l'acide valérénique est fréquemment proposée comme support de l'activité de la plante. |

Iridoïdes spécifiques : valépotriates (majoritairement valtrate et isovaltrate), inconstamment présents, et en quantité généralement faible.

Flavonoïdes dont 6-méthylapigénine, 2-S-(-)-hespéridine, linarine.

Composés divers : lignanes (dont 8-hydroxypinorésinol), GABA...

Extraits apparemment actifs (raccourcissement du délai d'endormissement chez le rat), vraisemblablement lié à une activité GABAergique selon plusieurs modes d'action (récepteur GABA-A, récepteur aux barbituriques, augmentation de la libération et inhibition de la recapture du GABA). Activité de type mélatoninergique (récepteurs ML1).

Des doutes subsistent quant aux substances responsables de ces activités. Les valépotriates, longtemps tenus pour responsables, sont souvent écartés à cause de leur solubilité et de leur instabilité. Les sesquiterpènes non volatils tels que l'acide valérénique pouraient avoir une activité GABAergique (inhibition des GABAases). Des travaux plus récents soutiennent l'idée d'une synergie, avec la présence de flavonoïdes agonistes du récepteur aux benzodiazépines et favorisant l'action de l'acide valérénique, de bornéol augmentant la sensibilité des récepteurs GABA à leur ligand naturel, et d'un lignane agoniste du récepteur A1 de l'adénosine. Le GABA présent dans les racines de valériane ne passe pas la barrière hémato-encéphalique.

Chez l'homme, les données manquent pour confirmer l'effet réel de la valériane sur l'anxiété. Une méta-analyse conclut à un effet statistiquement significatif de la valériane sur l'amélioration du sommeil, ce qui doit être modéré par le niveau moyen médiocre des études conduites à ce jour. Cet effet, déterminé suivant l'appréciation subjective des patients pourrait être lié à la répétition de la prise.

Une somnolence (dans les 2 heures après la prise) n'a que rarement été observée lors des essais cliniques.

L'administration répétée chez des volontaires sains n'a permis l'observation d'aucun effet indésirable.

On notera toutefois :

-

un cas d'hépatite aiguë imputable à la valériane

-

un cas de syndrome de sevrage, résolu par l'administration de benzodiazépines, après une forte consommation de valériane

La cytotoxicité des valépotriates a été confirmée. Il s'agit de tests in vitro non confirmés à ce jour in vivo, mais ceci conduit à la préparation préférentielle d'extraits alcooliques d'un titre inférieur à 70°.

En France, la valériane est "traditionnellemnt utilisée dans le traitement symptomatique des états neurotoniques des adultes et des enfants, notamment en cas de troubles mineurs du sommeil". Des préparations galéniques simples sont employées en raison du manque de connaissance des substances responsables. Des extraits secs (aqueux et hydroalcoolique) et une teinture ont une monographie à la Pharmacopée Européenne.

Ouvrages :

Bruneton J., Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales, 3ème édition, 1999, Tec-Doc EMI Editeurs, Paris.

ESCOP monographs, 2ème édition, 2003, Valerian root - Valerianae radix, ESCOP/Thieme, Exeter/Stuttgart.

Wichtl M. et Anton R., Plantes thérapeutiques, Edition française 1999, Tec-Doc EMI Editeurs, Paris.

Pharmacopée. Européenne 6.5, Valériane (racine de) - Valerianae radix ; Valériane (extrait sec aqueux de) - Valerianae extractum aquosum siccum ; Valériane (extrait hydroalcoolique sec de) - Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum ; Valériane (teinture de) - Valerianae tinctura.

Publications scientifiques :

Bent S. et al. Valerian for sleep: a systematic review and metaanalysis. Am J Med 2006 ; 119 : 1005-1012.

Fernández S.P. et al. Sedative and sleep-enhancing properties of linarin, a flavonoid-isolated from Valeriana officinalis. Pharmacol Biochem Behav 2004 ; 77 : 399-404.

Granger R.E. et al. (+)- and (-)-borneol: efficacious positive modulators of GABA action at human recombinant a1b2g2L GABAA receptors. Biochem Pharmacol 2005 ; 69 : 1101-1111.

Schumacher B.S.S. et al. Lignans isolated from valerian: identification and characterization of a new olivil derivative with partial agonistic activity at A1 adenosine receptors. J Nat Prod 2002 ; 65 : 1479-1485.