Le bouillon blanc - Verbascum thapsus L., V. densiflorum Bertol., V. phlomoides L.

Botanique

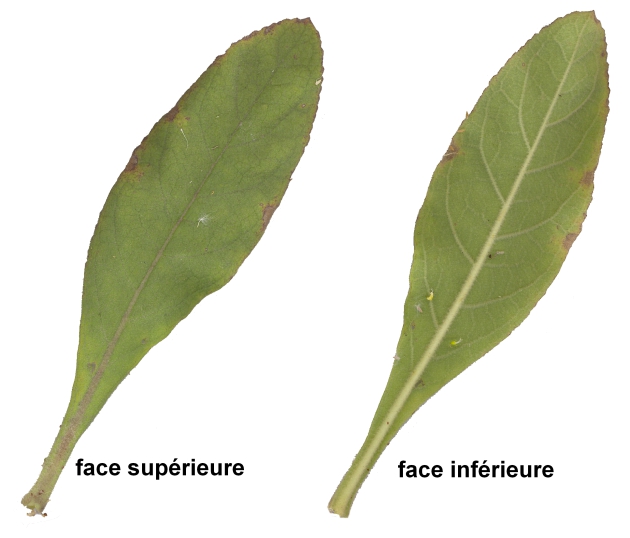

Le bouillon blanc est une plante bisannuelle à pubescence blanchâtre, pouvant atteindre 1,50 m. Les feuilles[1] sont lancéolées, grandes, laineuses. Les fleurs sont groupées en gros épi compact[2] de fleurs à corolle presque en entonnoir[3], jaune pâle, à 5 pétales[4] soudés seulement à la base (de juillet à octobre). Les fruits sont des capsules velues s'ouvrant par 2 pores.

Le bouillon blanc est commun dans toutes les régions d'Europe centrale, de l'Est et du Sud, en Asie mineure, Afrique du Nord et jusqu'en Éthiopie. La plante est très répandue en France, dans les coupes et les friches sur sols non humides. La drogue est essentiellement issue de cultures et provient notamment d'Égypte, de Bulgarie et de Russie. Les fleurs de bouillon blanc font référence à 3 espèces de la famille des Scrophulariaceae : Verbascum thapsus L., V. densiflorum Bertol. (= V. thapsifome Schrad.) et V. phlomoides L. Verbascum thapsus est trouvée à travers toute l'Europe et est abondamment naturalisée aux Etats Unis. En Europe, la tradition a été d'utiliser les fleurs de V. densiflorum et de V. phlomoides. Ces deux espèces ne sont pas présentes aux USA. Ces trois espèces ont des propriétés médicinales similaires mais V. thapsus est l'espèce la plus employée.

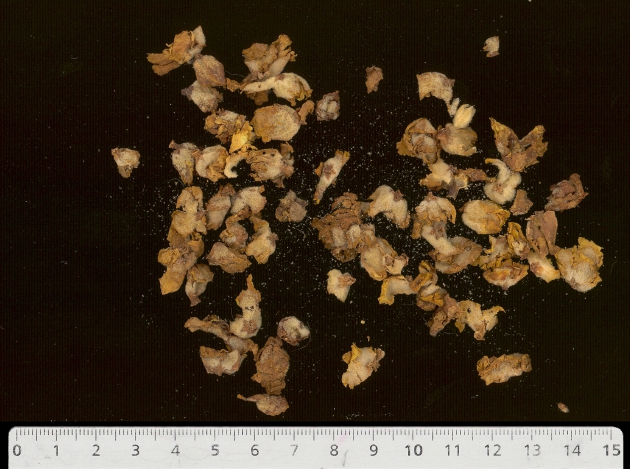

La partie utilisée est la fleur mondée (séparée des tiges) réduite à la corolle et à l'androcée. La récolte doit être réalisée le matin, par temps sec, avant épanouissement total des corolles, toute trace d'humidité pouvant entraîner leur noircissement. Le séchage doit également être rapidement entrepris. A l'état sec, la corolle est jaune moutarde, à 5 pétales soudés à la base, en un tube court s'étalant en 5 lobes légèrement inégaux habituellement chiffonnés. Présence de poils.

Au microscope, dans la solution éclaircissante à l'hydrate de chloral, on observera notamment :

de nombreux poils tecteurs pluricellulaires[7] entiers ou fragmentés, provenant de la corolle, avec un axe central ramifié en verticilles[8] ("en candélabre") ;

des poils tecteurs unicellulaires provenant des filets staminaux, à surface granuleuse ou striée, parfois terminés en massue[9] ;

de nombreux grains de pollen[10] ovoïdes à trois pores et à exine finement granuleuse ;

des fragments de l'assise fibreuse de l'anthère, à paroi épaissie donnant une forme d'étoile caractéristique[11].

Composition chimique

Mucilages: 2 à 3% de polysaccharides constitués principalement d'acides uroniques, de D-galactose, d'arabinose. Par analogie avec d'autres plantes médicinales présentant les mêmes indications (guimauve, mauve), il est généralement considéré que ces mucilages sont probablement responsables de l'activité thérapeutique du bouillon blanc.

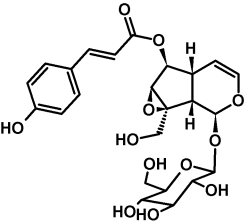

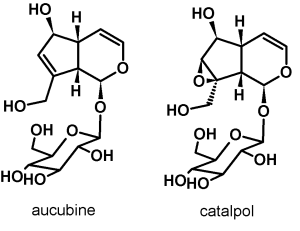

| Iridoïdes glycosylés : 0,56% dans V. phlomoides, 0,13% dans V. densiflorum incluant aucubine, catalpol, 6-xylosylaucubine, 6-xylosylcatalpol. Les fleurs de V. densiflorum contiennent dix fois moins d'aucubine et deux fois plus de catalpol que les fleurs de V. phlomoides. La 6-(4”-p-coumaroyl)-xylosylaucubine (= phlomoïde) et le spécioside[13] sont également présents dans les fleurs de V. phlomoides. La monographie du bouillon blanc dans la Pharmacopée Européenne contient une réaction de mise en évidence des iridoïdes (chauffage dans l'acide chlorhydrique dilué entraînant l'apparition d'une coloration bleu-vert, puis la formation d'un précipité noirâtre). |

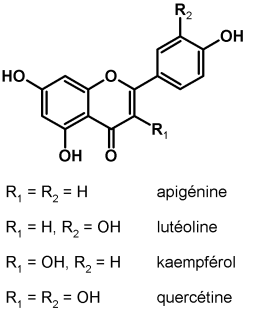

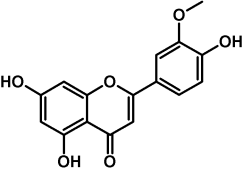

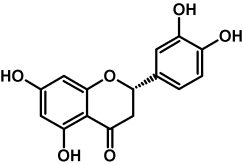

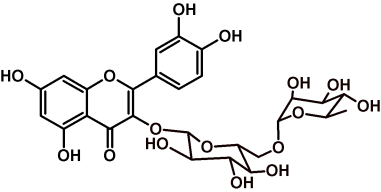

Flavonoïdes : principalement dérivés de l'apigénine, de la lutéoline, de la quercétine et du kaempférol[14].

0,57% dans V. phlomoides et 0,22% dans V. densiflorum.

Dans les fleurs de V. thapsus subsp. thapsus : 6-hydroxylutéoline 7-glucoside, 3'-méthylquercétine et 7,4'-dihydroxyflavone 4'-rhamnoside.

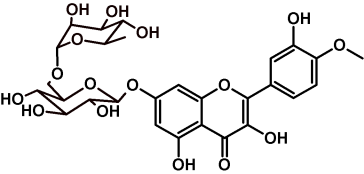

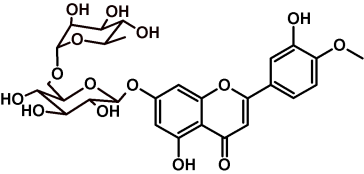

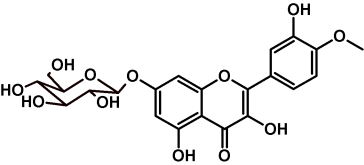

Dans les fleurs de V. densiflorum : apigénine et lutéoline et leurs 7-glucosides, quercétine 7-glucoside et quercétine 3,7-diglucoside, tamarixétine 7-rutinoside[15] et diosmine[16] (diosmétine 7-rutinoside), les hétérosides de la lutéoline et de la quercétine sont prédominants.

Dans les fleurs de V. phlomoides : tamarixétine 7-rutinoside[15] (prédominant), tamarixétine 7-glucoside[17], apigénine et lutéoline et leurs 7-glucosides, diosmine[16], chrysoériol[18], ériodictyol[19], kaempférol, quercétine et rutine[20].

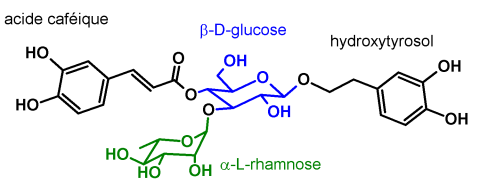

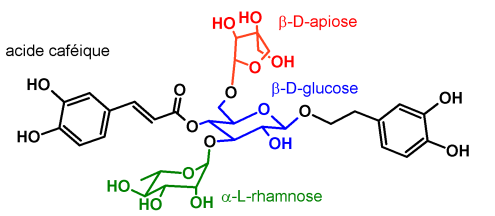

Hétérosides phenyléthanoïques : verbascoside[21] (= actéoside) : 0,6% dans les fleurs de V. densiflorum, traces dans celles de V. phlomoides. Traces de forsythoside B[22] (verbascoside-6'-apioside) dans V. densiflorum et V. phlomoides.

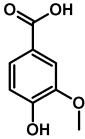

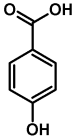

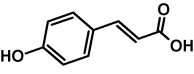

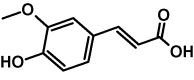

Acides phénols : les acides vanillique[23], para-hydroxybenzoïque[24], para-coumarique[25], férulique[26] ont été identifiés dans les fleurs de V. densiflorum et de V. phlomoides. Un glucoside de l'acide p-coumarique a également été identifié dans les fleurs de V. phlomoides.

La présence de polyphénols (flavonoïdes, hétérosides phényléthanoïques, acides-phénols) est utilisée pour l'établissement de la conformité du bouillon blanc. L'utilisation possible de plusieurs espèces de compositions différentes peut expliquer que les molécules ne soient pas clairement identifiées. On constate néanmoins la présence de composés réagissant avec le diphénylborate d'aminoéthanol ainsi que le chlorure ferrique, sur CCM ou en tube.

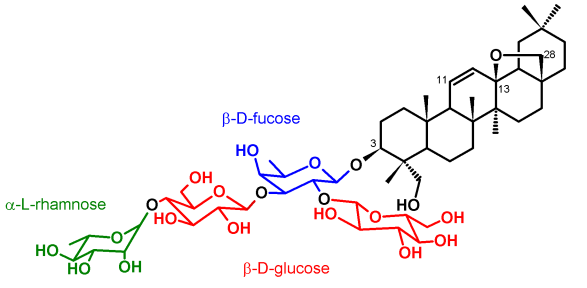

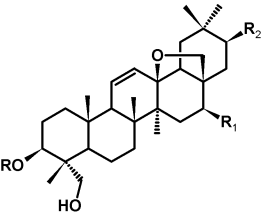

Genine triterpénique de type 13,28-époxy-oléan-11-ène, fréquemment rencontrée chez les plantes du genre Verbascum |  Informations[27] Informations[27] | Saponosides: dans V. phlomoides : verbascosaponines A[28] et B, desrhamnosylverbascosaponoside, mulleinsaponines (saponosides monodesmosides à génine triterpénique, squelette de type oléanane). Dans V. thapsus : quatre saponosides de structure proche : thapsuines A et B, hydroxythapsuines A et B. Dans V. densiflorum : pas de saponosides mis en évidence. Dans la monographie de V. thapsus pour préparations homéopathiques (Pharmacopée Française), les essais de la teinture mère comprennent la constatation d'un pouvoir moussant lié à la présence de saponosides. |

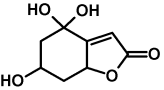

Autres constituants: phytostérols (β-sitostérol et ergostérol peroxyde) et acide oléanolique dans les fleurs de V. thapsus. Hétérosides de phytostérol et digiprolactone[29] (un monoterpène bicyclique) dans les fleurs de V. phlomoides. huile dans les fleurs de V. phlomoides (2,4%) et de V. densiflorum (1,6%), dans laquelle les principaux acides gras sont les acides palmitique et linolénique. Acides aminés et sucres libres dans les fleurs de V. densiflorum. Caroténoïdes et xanthophylles.

Pharmacologie et clinique

Les utilisations du bouillon blanc reposent sur la tradition. Aucune étude pharmacologique ne permet de valider scientifiquement son intérêt.

Toxicologie - effets indésirables

Aucun connu à ce jour.

Usages et recommandations

Selon le cahier n°3 de l'Agence du Médicament (1998), les fleurs de bouillon blanc sont :

par voie orale :

traditionnellement utilisées comme traitement adjuvant de la composante douloureuse des troubles fonctionnels digestifs,

traditionnellement utilisées dans le traitement symptomatique de la toux ;

En usage local :

traditionnellement utilisées en usage local comme traitement d'appoint adoucissant et antiprurigineux des affections dermatologiques, comme trophique protecteur,

traditionnellement utilisées par voie locale (collutoire, pastille), comme antalgique dans les affections de la cavité buccale et/ou du pharynx,

traditionnellement utilisées par voie locale en bain de bouche, pour l'hygiène buccale.

La monographie du Committe on Herbal Medicinal Products (HMPC) de l'EMEA reconnaît l'usage traditionnel pour soulager les symptômes du mal de gorge associés à la toux sèche et au rhume. Elle recommande la tisane comme mode d'utilisation, avec une posologie de 1,5 à 2 grammes de drogue sèche par tasse, 3 à 4 fois par jour. L'utilisation ne doit pas dépasser une semaine. Elle est déconseillée chez l'enfant de moins de 12 ans, la femme enceinte ou allaitant.

La fleur sèche de bouillon blanc a une monographie dans la Pharmacopée Européenne. L'espèce Verbascum thapsus (plante entière fleurie fraîche) a, quant à elle, une monographie pour préparations homéopathiques.

Place dans le conseil

Les traitements du rhume et du mal de gorge souffrent souvent d'un manque de justification scientifique à leur utilisation. Il convient surtout de soulager les symptômes tels que la toux et l'irritation. Le bouillon peut s'avérer intéressant à ce niveau. On conseillera de prendre du repos, de ne pas surchauffer son habitation ou se couvrir excessivement,d'éviter l'exposition à la fumée de tabac.

Il faut écarter la possibilité de causes autre que le rhume par des observations ou questions simples : présence points blancs (angine à streptocoque) ou d'une membrane blanche (mononucléose infectieuse ou diphtérie) au niveau de la gorge, dysphonie (laryngite), purulence (évolution en sinusite). Si l'état du patient ne s'est pas amélioré après une semaine, il convient de toute façon de consulter un médecin.

Phytomédicaments et spécialités

Pectoflorine tisane (erysimum et grindélia 200 mg/sachet chacune, guimauve et thym 150 mg, mauve, bouillon blanc, pin sylvestre 100 mg), 3 tasses/jour.

Tussipax sirop (concentré d'espèces pectorales 180 mg/cuillère-mesure, codéine et chlorhydrate de codéthyline 3 mg chacun), flacon 200 ml. Adulte : 1 cuillère à soupe de sirop, 1 à 4 fois par jour. En cas d'insuffisance hépatique et chez la personne âgée, la posologie initiale est généralement réduite de moitié. Enfant de 40 à 50 kg (12 à 15 ans) : 1 cuillère-mesure de sirop, 1 à 4 fois par jour.

Sources : Thériaque, EurekaSanté (les posologies sont données à titre indicatif) - 31/08/2010

Complément : Bibliographie

Ouvrages

AFSSaPS, Médicaments à base de plantes. Les Cahiers de l'Agence n°3, 1998, Ministère de l'emploi et de la solidarité.

Belon J.P., Conseils à l'officine - Aide au suivi pharmaceutique et à l'éducation thérapeutique du patient, 7e édition, 2009, Abrégés de pharmacie, Masson, Paris.

Bruneton J., Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales, 4e édition, 2009, Tec-Doc EMI Editeurs, Paris.

Caquet R., La médication officinale - Conseils et médicaments délivrés par le pharmacien à l'officine, 3e édition, 2009, Abrégés de pharmacie, Masson, Paris.

Pharmacopée Européenne 6.8, Bouillon blanc (fleur de) - Verbasci flos.

Pharmacopée Française 10e édition, Tisanes - Ptisanae ; Verbascum thapsus pour préparations homéopathiques.

Wichtl M. et al., Plantes thérapeutiques, 2e édition, 2003, Tec-Doc EMI Editeurs, Paris.

Publications scientifiques

Kimek B. et al., Simultaneous determination of flavonoids and phenylethanoids in the flowers of Verbascum densiflorum and V. phlomoides by high-performance liquid chromatography. Phytochem Anal 2010 ; 21, 150-156.