Anguillulose

Introduction

Aussi appelée strongyloïdose, c'est une parasitose intestinale due à Strongyloides stercoralis, un petit nématode (quelques millimètres à l'âge adulte).

L'homme est le réservoir principal de la maladie, mais les chiens et les chats sont également touchés.

Données épidémiologiques

Parasitose cosmopolite, très fréquente en Afrique, en Amérique Centrale et du Sud, ainsi qu'en Asie du Sud-Est : le climat tropical est favorable au développement du parasite. Mais il peut s'acclimater en zones tempérées.

En France, en plus des cas d'importations (Antilles), il existe quelques cas autochtones (sujet à controverse), le risque de contamination étant renforcé par la promiscuité, l'exercice de certaines professions (éboueurs, plombiers) ou la pratique d'activités comme le camping ou la pêche.

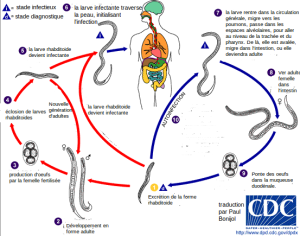

Cycle de vie du parasite et transmission à l'homme

Il est complexe et dépend des conditions environnementales. L'homme est infesté par la larve strongyloïde, qui se trouve en milieu extérieur, par une pénétration transcutanée au niveau du pied nu. Elle migre jusqu'au duodénum en passant par le coeur droit, le poumon, la trachée et l'oesophage. Dans l'intestin, la larve évolue en femelle parthénogénétique, c'est-à-dire qu'elle peut s'autoreproduire en l'absence de mâle à partir d'un oeuf non fécondé. Elle s'enfouit dans la muqueuse duodénale et pond une cinquantaine d'oeufs par jour. Les oeufs éclosent in situ pour donner naissance à des larves dites rhabditoïdes. Le cycle pourra ensuite se poursuivre selon trois possibilités. |

Conditions extérieures défavorables (température et humidité trop faibles, milieu tempéré)

Excrétion des larves dans les selles, qui, en 36 heures, muent deux fois et évoluent en larves strongyloïdes infestantes.

Elles meurent quelques heures après si elles n'ont pas pénétré la peau d'un hôte éventuel.

Le cycle est donc court, asexué et direct.

Conditions extérieures favorables (zones tropicales)

Excrétion des larves dans les selles, mais celles-ci muent quatre fois pour devenir en deux à cinq jours des adultes mâles ou femelles, qui s'accouplent. Les femelles pondent des oeufs sur le sol, qui, après éclosion, libéreront des larves rhabditoïdes. Ces larves se transformeront ensuite en larves infestantes strongyloïdes.

Le cycle est donc long, sexué et indirect.

Pas d'excrétion en milieu extérieur

C'est une autoréinfestation caractéristique de cette parasitose. Les larves rhabditoïdes peuvent évoluer dans le tube digestif en larves strongyloïdes, capables de rejoindre la circulation en pénétrant la muqueuse intestinale, pour parvenir au poumon et ainsi entretenir le cycle. Cela a pour conséquence la longévité de la parasitose.

Les facteurs favorisants ce cycle sont de l'ordre du problème de transit : constipation chronique, ralentissement du transit, mégacôlon...

Signes cliniques

L'anguillulose est souvent asymptomatique ou paucisymptomatique (peu de symptômes). L'infestation peut durer plusieurs années avant d'être découverte.

Les symptômes sont surtout digestifs, mais il y a des signes extradigestifs.

Habituellement, on observe trois phases :

Phase d'invasion : la pénétration de la peau provoque une légère éruption papuleuse au point d'inoculation, ou une réaction allergique (urticaire, prurit).

Phase de migration : irritation de l'arbre trachéobronchique (toux, dyspnée, pseudo-asthme) et signes moins spécifiques (céphalées, fièvre, arthralgies).

Phase d'état : douleurs abdominales, troubles du transit avec alternance de diarrhées et de constipation, altération de l'état général.

L'anguillulose n'est pas forcément bénigne. Des atteintes plus ou moins graves sont parfois observées :

Cutanées (dues à l'auto-infestation)

On observe des symptômes relevants du syndrome de larva currens (traînées rouges dues au déplacement sous-cutané des larves), urticaire.

Digestives

Elles entraînent des hémorragies digestives, un syndrome hépatobiliaire, une pseudo-obstruction intestinale, un phénomène de malabsorption...

Pulmonaires

Les manifestations sont de type asthmatique.

Neurologiques

De rares cas de méningites et méningoencéphalites ont été rapportés.

Cardiaques

Elles sont exceptionnelles.

De plus, des cas d'anguillulose maligne peuvent survenir chez les immunodéprimés. Ce sont des parasitoses très graves, avec soit une hyperinfection (atteintes intestinales et pulmonaires sévères), soit une dissémination avec atteinte multiviscérale.

Diagnostic

L'interrogatoire du patient est utile, car le tableau clinique peut être déroutant.

On observe parfois une hyperéosinophilie au niveau sanguin.

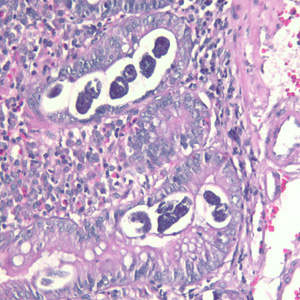

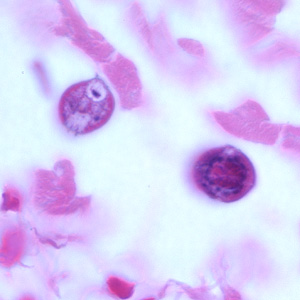

L'examen parasitologique des selles est indispensable, et consiste à rechercher des larves rhabditoïdes, que l'on peut concentrer et faire maturer en larves strongyloïdes. On peut aussi examiner du liquide d'aspiration duodénal, une biopsie duodénale ou jéjunale.

Traitement

On peut utiliser des dérivés benzimidazolés : thiabendazole (Mintézol®) et albendazole (Zentel®).

Mais le meilleur traitement est l'ivermectine (Stromectol®), plus efficace et mieux toléré.

Pour une forme classique, la posologie est de 200 μg/kg en prise unique, per os.

Il est conseillé de réaliser deux cures à 15 jours d'intervalle.

Prophylaxie

Elle s'opère à un niveau individuel : port de chaussures montantes pour marcher dans une zone à risque (boueuse) et nettoyage de la peau en cas de contact avec la boue, pour éviter la pénétration transcutanée des larves.

L'anguillulose en images

Références

Sources documentaires

X. Nicolas, B. Chevalier, F. Klotz. Anguillule et anguillulose. EMC (Elsevier Masson SAS), Maladies infectieuses, 8-514-A-60 (2004).

Crédit images

Librairie d'images de parasites du CDC. DPDx — CDC Parasitology Diagnostic Web Site (http://www.dpd.cdc.gov).